高純度の純愛小説。村上春樹の「1Q84 BOOK3」は、馥郁たる古酒の香りが漂う

当ブログへのアクセスが激増している。何があったのかと思い「Google Analytics」をチェックしてみると、村上春樹さんの「1Q84 BOOK3」の発売と関係していることが判明した。すなわち、BOOK3の後にはBOOK4という続編が出るのではないかという疑問が、ネットを取り巻く 書籍ファン、関係者たちの間に巻き起こっているのだ。そしてこの現象が要因となり、おいらがかつて2009年10月4日に投稿(エントリー)しBOOK4 について述べていたページへのアクセスが急上昇しているという訳なのである。ちなみに「1Q84 BOOK4」とググッてみれば、3番目にヒットするのだ。

http://www.midori-kikaku.com/blog/?p=138

予感は的中したのではなく、すでにはじめから既定の路線であったと考えている。三部作よりも四部作である。四部作こそ歴史に名を刻む世界的名著とし ての条件なのである。春樹さんはここに来て、世界の文学界を眺望しつつ、本格小説の完成に向けて更なる野望の一歩を踏み出しているところなのである。

村上春樹さんの新作「1Q84 BOOK3」を読了。600ページにも及ぶ大作章であるが、とどまることを許さないスピード感に乗って一気に読み進めることができた。その筆致はまさに作家をして一気に書き上げたとさえ感じさせる筆遣いである。立ち止まることのできない春樹さんの独特の筆遣いに導かれて、彼の魔界的な物語の世界観に耽ってしまう。そのリズムは懐かしい、「ダンス・ダンス・ダンス」のリズム感である。

ところで、今回の「BOOK3」の読後感を一言で述べるならば、それは純度を上げて蒸留された如くの馥郁たる香りが漂う純愛小説であったと云いたい。純度の高い、国産の純愛小説であり、泡盛や本格焼酎を永年寝かせた「古酒」の如くなりである。

いわゆる読者のニーズに応えるかの如く、ドラマはクライマックスに至るところまでを一気に、それこそ周囲の雑音を排除して突っ走っていく。そしてその行き着く先こそ、読者が求めていたであろうクライマックスの到着点でもある。作家としての村上春樹さんはこの作品で、大きく羽根を拡げているのである。天性のストーリーテラーでもある作家は、まさにここにきて、これまでの全ての「枷」を振り払うかのごとくに、彼の思いをいかんなく存分に解き放って、一気呵成に展開させた物語であると評価するべきである。であるからして前章「BOOK1」「BOOK2」から引き継いでいる物語の、細かな矛盾点や疑問点は、今ここでは論ずるに値しないものとなっている。「BOOK4」の発表をまって氷解していくだろう。

二つの月が浮かんで見える世界を脱出して、天吾と青豆は、月が一つだけ輝いている世界へと辿り着いた。そこはまさに「1984」年の世界であった。「BOOK4」の話題は尽きないが、ここから続いていくであろう「BOOK4」のタイトルを「1Q85」となるだろうと推測する説があるが、けだし邪道である。何となれば月が一つだけ輝いて見えている世界を「1Q85」年と呼ぶことは決してできないからである。しかして来たるべき「BOOK4」は、「1Q84」年の1~3月を時間軸に展開する物語となるはずである。そして物語のテーマとして考えられるのは、次のようなものとなるのだろうか。

・1Q84年の月は何故に二つ見えていたのだろうか?

・新興宗教は、如何にして増長伸長していったのか?

どちらも思いつきで記したに過ぎず、もっと重要であり、必須のテーマが存在するのであろう。

春樹さんの描いた「1Q84」の物語世界は、春樹さんのこれからの「BOOK4」の展開次第では、我が国文学界が誇るべき初めての「総合小説」の姿を指し示すことになっていくだろう。それはまさに作家という特権的な人種にのみ許された、特権的な権利と云えるのかもしれない。

「腐っても岡本太郎」の岡本太郎記念館はおすすめ

岡本太郎さんといえば川崎に大きな「岡本太郎美術館」があるが、まずは青山の「岡本太郎記念館」に足を運んでみることをお勧めする。表参道の駅から徒歩7~8分、閑静な住宅街を歩いたところにその記念館は存在している。住宅街の中には「PRADA」「Cartier」といった高級ブランドショップビルディングが軒を並べていたりしており、ただの閑静な街ではないことが見て取れる。実はこの場所こそ、岡本太郎さんが生前に創作活動の拠点としていた、いわゆるひとつのホームベースなのであり、アトリエや居住空間がほとんどそのまま残されている。岡本さんの私生活を追体験してみたと感じ取っても良いくらいに、生活観を、創作の匂いを残しているのだ。

この記念館では写真撮影が自由だということで、いろいろ記念に撮らせてもらった。撮影OKなどというのは当然のことだが、勿体つけてか何かは知らぬが、「撮影禁止」の四文字に慣らされていたことのこれまでの美術館鑑賞が詰まらないものとさせてしまう。我が国の美術界に対して岡本イズムが今後とも関わっていく余地は、まだまだ存在しているのである。

入場料は大人600円なり。受付スペースには関係書籍類やグッズが多数揃っているが、初めての人には「今日の芸術」(岡本太郎著/光文社文庫)をお勧めしたい。戦後間もなく発行された同名著書の復刊を望んだ横尾忠則さんが、自ら序文を書いている。余計な解説は不要だろう。以下に一部を引用しておきます。

「去年より今年、今年より来年みたいに新しい概念と様式ばかりを求めた結果、今や現代美術は完全に閉塞状態で息もたえだえである。これみよがしのアイデアだけの作品が多い。もうそろそろ頭脳的な創造から、個の肉体を取り戻そうとする生理的な創造に一日も早く帰還すべきではないのだろうか。そのことに気づけば、自ずともう一度岡本太郎の書をひもときたくなるはずだ。」(横尾忠則による序文「岡本太郎は何者であるか」より引用)

東京都港区南青山6-1-19

tel 03-3406-0801

紹介した青山の「岡本太郎記念館」では、かつて岡本太郎さんが居住と創作とをともにしていたハウスをそのままに、大量の作品を展示している。と いっても元アトリエに仕舞ってあったりする作品の数も多く、美術館の特設展示場ほどには、そのボリュームを感じ取れないかも知れないのだが、昨日も述べた ように、この記念館でしか体験できない貴重な出逢いに遭遇できるかもしれないのでお勧めなのである。

彼の生作品にまみえることのできた人は、その荒々しい筆致が目に焼きついてしまい離すことが困難となる。「今日の芸術は、うまくあってはならない。 きれいであってはならない。ここちよくあってはならない」という、有名な太郎さんのフレーズは、彼の作品に痕跡を記した生の筆致に触れてこそ、より深い理 解が可能となる。美術の教科書に載っている岡本太郎の複製画や諸々の画集などを眺めているだけでは得ることができない感動が、そこには存在しているのであ る。

3月3日から6月27日までの間、常設展示のほかに「岡本太郎の眼」という企画展示が開催されていており、太郎さんのあまり知られていない一面に接 することができる。一言で云うならばカメラにとらえた作品群である。だが、写真ではない。解説は、太郎さんの母親であらせました岡本敏子さんの言葉で締め くくろう。

「写真ではないのだ。岡本太郎の眼、岡本太郎の見たもの、

岡本太郎その人がそこに浮かび出る。

動かし難い存在感、造形的な構成力。

決定的瞬間などという言葉がヤワに聞こえるほど、きまっている。

がそれは、まさに一瞬の、一瞥の火花。深い。」(岡本敏子)

21世紀の時代は再び高田渡さんを追い求めていた。

昨日24日、NHK教育番組「知る楽」では、高田渡特集の第4回(最終回)が放映された。生涯最後というライブ映像も映し出されていて、とても貴重な映像など面白く視聴したのである。

高田渡さんをテーマにした映画「タカダワタル的」は、おいらも公開すぐに映画館に足を運んだユニークな作品であった。1年間という異例のロングラン上映だったという。渡さんを崇拝する監督の柄本明は、本物のフォークを謳う高田さんの生き様を通じていろいろなことを知らしめたかったと語っていた。古くてかつ新しい高田渡さんの生き様は、若い層にもひたひたと浸透していた。この映画が高田さんの再評価に寄与していたことは特筆される。個人的な思い入れを映画という公共のメディアに載せて知らしめるというやり口は、ほかに知ることが無いくらいである。

生涯を吟遊詩人として旅していた高田さんの最後のツアーは、北海道の白糠町であった。亡くなった最期を記すことになった、ゆかりの地なのだという。その日、悪性の風邪を患い40度の高熱をおしてのライブだったという。何百回聴いていた「生活の柄」だが、最後のライブとて記録された映像は圧巻であった。

「全部が新しいし、凄いんです。響くものは響くんです」となぎら健一がコメントしていた。人間の普遍的な日々の生活を歌にし、疾風怒濤の生涯を駆け抜けた高田さんに乾杯なのである。

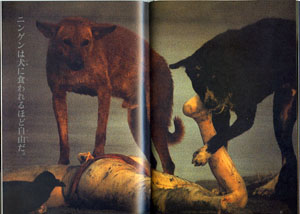

1978年藤原新也さんが「逍遥游記」で木村伊兵衛賞受賞。

おいらがまだ多感な時代、この1冊に出逢ってまさに震えていたことを想い出す。何か魂を震撼させるに足るオーラが、書籍の後ろから立ち上ってくるのを感じていた。「逍遥游記」(朝日新聞社)から立ち昇るかの巨大な視野から発せられるオーラが、おいらの心の中を射抜くようにして聳え立っていた。

おいらがまだ多感な時代、この1冊に出逢ってまさに震えていたことを想い出す。何か魂を震撼させるに足るオーラが、書籍の後ろから立ち上ってくるのを感じていた。「逍遥游記」(朝日新聞社)から立ち昇るかの巨大な視野から発せられるオーラが、おいらの心の中を射抜くようにして聳え立っていた。

前にも後にもこの体験に勝る写真との邂逅は無かったといってよい。太宰さんの小説文学とはまた異質なものであった。どうしてこんな写真が撮れるのだろう? おいらの疑問は解明されること無く現在も続いているのである。じゃんじゃんっと。

受け継がれるべき高田渡さんの語り

高田渡のトリビュートアルバム「石」を聴いている。シンガーソングライター・こうもとあいさんがカバーする「私は私よ」のコケティッシュな高音の歌声が心地よく響いてくる。とてもこまっしゃくれた歌詞なのだが、高田渡さんの稀有な世界観、女性観を覗き聴かせてくれてジーンとくるのだ。かつて何処かのライブ会場で、渡さんが低音を響かせたこの曲を聴いていたはずなのに、どんなうたい方をしていたのか想い出せない。けれどとても懐かしく響くのである。こういう現象をデジャヴとでも呼ぶのだろうか。

高田渡の後継者を自任するなぎらけんいちは、例えば「生活の柄」を歌わせたら自分の方が上手いのだが、どうしても渡さんには敵わないということを語っている。渡さんの持ち味は「語り」の持ち味に凝縮されている。渡さんの「語り」はそれくらい人を魅了する力を持っているのだ。

研ぎ澄まされた音楽世界に身を置きつつ、全国を放浪行脚して大勢の高田信者を増やしていた彼はまさに、放浪詩人に値するだろう。TV界や芸能産業などから自ら距離をとりつつ、全国各地でのライブ廻りを続けていた渡さんだが、各会場で接した人々のみが受け取ることができた何かが、渡さんの語りの中にはぎゅうぎゅうと詰まっていたのである。彼の語りはユニークであるが、とても親しみやすいものでもあり、皆が真似をしたがる。けれども実際、真似することはとても難しいことを実感するのだ。

本日これから放映されるNHK教育の「知る楽」のテーマは「反骨人生 時代に背を向けて」となっている。「反骨」という看板を掲げて勧誘活動やらサークル活動、友達ごっこをする風潮はたえて消え去ることはないが、渡さんが全国を廻って伝えていた反骨の姿こそ、そんな風潮とは真逆のものであり、もっとも尊いものと思うものなり。渡さんの歌を歌い、彼について語るときごとに、益々それを実感するのである。

高田渡の特集番組、4週連続放映中

NHK教育の「知る楽」では、高田渡の特集番組が4週連続で放映中である。先週の第1回放映を見逃していたので、本日は早朝目覚ましで起き、5時35分からの再放送番組を視聴した。「随想 吉祥寺の森から」の杉本さんより番組情報を提供していただいていた。

http://blog.livedoor.jp/mediaterrace/archives/52082820.html

第1回放映では、高田渡さんの少年時代にスポットが当てられていた。裕福だった岐阜での幼少期とは裏腹に、破産して東京に逃れ着いてからの一家の生活は、とても苦しいものであった。飯場の労働者たちと接しながら育った渡さんのの少年時代の環境が、彼の音楽性に甚大な影響を与えていたことは想像に難くない。

高田渡さんと云えば、かつておいらが西荻窪の「ほびっと村」にて二人写真展を行った際、祭りのライブ会場で渡さんを撮影した写真の展示許可をもらうことやご挨拶などから、彼の住む吉祥寺を訪ねたことがある。南口改札前で待ち合わせた渡さんは、とても静かに現れて、とても想い出深い面会となった訳である。かねてからの行きつけであるハーモニカ横丁でのお付き合いを願い出たところ快く応じてくれたのである。ビール、焼酎と杯を重ねながら、奥さんが写真関係の仕事をしていて渡さんも写真に関心が深いことや、息子さんのことなど、とても熱っぽく語ってくれたことを昨日のことのように思い出すのだ。その日はおいらも少々深酒してしまい、帰宅するなり妻にじっくり叱られたという、ほろ苦い想い出もあったりするのである。

本日はこれから、第2回目の放映がある。テーマは「“日本語フォーク”の先駆者 」となっている。フォークシンガーの中でもとても異色であった彼の音楽が生み出された背景や必然や、その他諸々のドラマが展開されるだろうと期待しているところである。

藤原新也原作の映画「渋谷」を鑑賞

昨夜、渋谷の「ユーロスペース」という映画館で「渋谷」(藤原新也原作)を鑑賞した。メジャー系の映画と違い、製作費用も最小限のものだったという同作品は、1日1回、しかも夜間のレイトショーという不遇な扱いを受けている。だからファンにとってはそれだけ格別な思い入れ、気合が入るものなのだ。初日(9日)に観に行く予定でいたが、チケット完売とのことで当てが外れた。この日は藤原新也さんをはじめ監督、主演俳優らの舞台挨拶があった。やはり新也さんに久しぶりに会いたかった。惜しいことをしたものである。

西谷真一監督による「渋谷」のストーリーは、当然のことながら原作にかなりの手が加えられている。一遍の物語として仕上げなければならないムービーというものの宿命なのだろうが、細かなところまで目を行き届かせている(こういうのを被写体の機微というのだろう)あの原作を、もっと活かせなかったものかと、いささか残念に思う。

主役の若手カメラマンを演じた綾野剛はミュージシャンの顔も持っているらしい。初々しくシャイな感性を存分に発揮している。ただ突っ込みどころは沢山あった。例えば「これが俺の全財産の半分だから」と云って少女(相手役の佐津川愛美とは別の少女)に1万円を手渡すのだが、彼が使用している写真機材その他が豪華なことをみれば、とても納得がいかない。エプソン製の高級デジカメにライカのレンズ、最新のマッキントッシュにプロ用ソフトウェア、そして渋谷に構える事務所兼用の自宅…等々。これらを揃えるとなったら、簡単に百万円はかかるだろう。

まあそんな滑稽な矛盾点をチェックしていくのも、映画の楽しみの一つである。

藤原新也「渋谷」少女たちの世界観

藤原新也さんの「渋谷」を読了した。

この本に登場する人物は多くない。主に3人の少女と、写真家藤原新也さんとの交流にスポットが当てられており、それ以外の人物や事象については、たぶん意識的にであろう、あえて脇役の役をあてがえられている。3名の少女にスポットを当てた新也さんの想い入れは相当なものだったろうと推察されるのである。

おいらがルポライターとして、渋谷あるいは青山、六本木、原宿、等々の街中に行き交う少女たちを取材・執筆していたのは、かれこれ20年近くの時を隔てたときであった。当時の少女たちはと云えば、軽々しく高校中退を語って自らを主張していたり、あるいはメディアにはびこる軽薄な語彙を身にまとっては、自らをアピールしていた。そんな現象をおいらは「メディアキッズ」と称しながらの、取材体験が続いていたのだ。

「高校生の崩壊」(双葉社)という1冊にまとめたそのドキュメントは、教育の現場における「崩壊」をテーマとしていた初めての書籍である。その嚆矢となるべき1冊であった。良い意味での軽さ、織田作之助流のいわゆる軽佻浮薄さを、おいらは好意的に受け止めて、レポートを書いていたという記憶を持っている。だが確実に、「渋谷」の登場人物たちは変貌を遂げたのだろう。藤原さんでなければ決して表現・証言し得なかったであろうやり取りを目にする度に、渋谷は大変な事態に突入しているであろうことを想うのである。

藤原新也「黄泉の犬」を読む〔3〕

藤原新也の「黄泉の犬」を読了した。これまでに読んだ彼のどの書よりも能弁であり、饒舌である。ときに雄弁家の本だと感じさせる程の、滑らかで情熱的なスピーチを聴いている気分にさせてしまうくらいだ。

ときに彼の本はといえば、その韜晦な筆致によって、おいらを含めたファンによって支持されていたはずである。だが何なのだろう? この隔たりに感じる思いは?

古今東西、芸術家は誰しもが多面的な資質を持ち合わせているものである。新也さんの場合もこれにもれないケースのひとつなのだろう。そにしても、これほどオープンな、過去の彼自身の著作の裏側をもあらわにしてしまうような潔さ。

彼はこのレポートを、大手出版社の大衆雑誌「週刊プレイボーイ」に選んだのだという。大衆的な読者に対して、彼の云いたかった、メッセージしたかったことは、ほとんど漏らすことなきく表現されていると云ってよいのだろう。まだまだ藤原新也は変わり続ける。そして成長し続けているのである。天晴れ!

藤原新也「黄泉の犬」を読む〔2〕

昨日「薄っぺらい」と書いていたこと、本日は藤原新也さんの本を読んでいたら、「スカスカ」という言葉がえらい勢いで表現されている。こちらの方が妥当であると思い、これからは「スカスカ」という表記に変えようかと思ったのです。

閑話休題である。

藤原新也という凄い人を、おいらは過去に一度だけ、じかに触れたことがあった。それは確か「ノアノア」という、藤原さんのドローイングをまとめた書籍が出版された頃のことである。詳細はまたまた思い出せないのだが、90年代のある時期ということにてご勘弁願いたい。

「メメント・モリ」をはじめとする藤原さんの著書には事細かに目を通していた当時のおいらであった。そして、彼が個展を開くという情報を目にして、そのたしか銀座のある画廊へと足を運んでいたのでした。銀座の画廊はといえば、おしなべて広くない。すなわち作品やら作家やら、オーディエンスやらが、狭い空間に密集してしまうものなのであるが、そこに居た藤原さんの確固たる存在感には圧倒されたのだ。大きなキャンバスをその画廊に広げて、藤原さんは筆を走らせていたのです。じっくりとキャンバスを睨む彼の目線はその途中に入り込むことさえできないくらいにとても光っていた。おいらは大好きな藤原さんに交わす言葉もなく、その場を味わいつつ後にしたのであった。そんなことをある美術出版関係者に話したところ、「ああ、インスタレーションだね」という、あっけない答えが返ってきた。「うーむ」。おいらは次の句を継ぐことさえできなかったのである。

「黄泉の犬」の第2章を読み進めていくに連れ、そんな情景が頭を過ぎって離れなくなってしまったので、ついつい書き記してみたかったという次第なりなのです。今宵は「黄泉の犬」の細部には立ち入りたくないような、いささか個人的な気分にてキーボードを走らせているのです。

ところで全く別なブログに関する話題です。ブログの巨匠ことかもめさんが、オリンパスの一眼レフデジタルを買って、盛んに魅力的な作品アップをしていますので、紹介しておきますです。藤原さんがかつて愛用していたと同じ「オリンパス」のカメラを使い、その手さぐり的な手法が瓜二つなのではないかと思ったなり。

http://blog.goo.ne.jp/kakattekonnkai_2006/

翻って想えば、おいらもまたオリンパスの「OM1」なる機種を父親から譲り受けて使っていたことがあったのです。一眼レフカメラでいながらコンパクトであり、レンズの描写力もまた一流である。そうしたことからの愛用機種であった。

RSS FEED

RSS FEED