先日当ブログにて紹介した東京都現代美術館での企画展「建築、アートがつくりだす新しい環境」展では、とても興味深いブースがあった。

ヴィム・ヴェンダース「もし建築が話せたら…」という、3Dインスタレーションのブースである。

イメージとしての例えばアップル社の社屋が連想される建築物が、声を放って語りかけている。

――――――――――

ある場所が気に入って

そこで長い時間を過ごしていると

声が聞こえてくることがあります。

場所には声があって

建築は話をするのです。

そう、あなたに話しかけています。

聞こえますか?

話し方は本で勉強しました。

私は勉強することが得意なのです。

勉強のための建物だから、何の不思議もないけれど。

私は本が好きです。

本を読む人たちが好きです。

さあ来て、読んで、学んで。

中に入って、そして歩き回ってほしい。

行ったり来たりしてほしい。

私はいつでもここにいます。

動くことができないから。

みなさんのように旅ができたらどんなに良いでしょう。

もちろん私も、他の場所のことは知っています。

でも、本を通じた知識しかないのです。

(以下略)

――――――――――

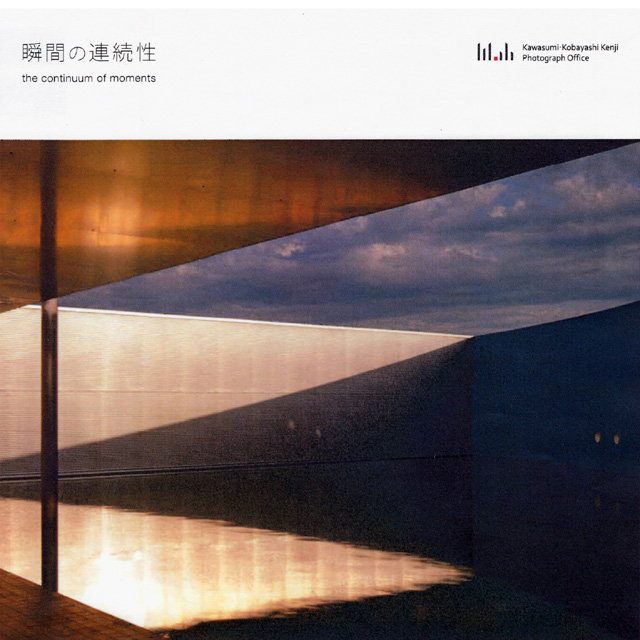

ちょうど我が「みどり企画出版」では、建築写真集「瞬間の連続性」を刊行したところであり、建築が語りかけるかのごとくのシーンも、ページのかしこに見て取ることができるのである。

同写真集のお求めは、下記アドレスからどうぞ。

http://midorishop.cart.fc2.com/ca0/2/p-r-s/

ISBN978-4-905387-01-5

定価:本体1000円(+税)

発行:みどり企画出版

企画・編集:川澄・小林研二写真事務所

判径:250×250mm

頁数:60ページ

体裁:並製本