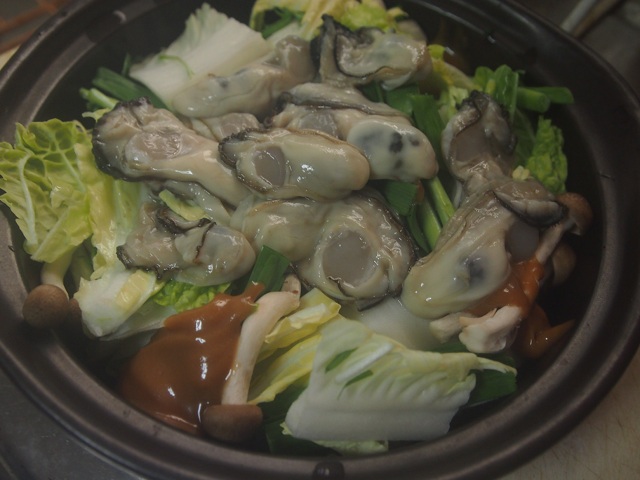

本日1月7日は七草の日。「七草粥」をつくって食するのか日本全国一般のならわしである。ここ数年はならわしに則り「七草粥」をつくってきたが、本年は鍋仕立てによる七草を食することにした。正月になまった身体のメンテナンスに、「七草粥」ほど適切なメニューはないということを体験的に知悉しており、毎年かかすことができない。という訳で兎にも角にも大急ぎで、鍋仕立ての七草粥を作ったのでした。最近は有難いことに「春の七草」として七草粥の材料パックが売られている。

基本的に七草と云えば、スズナ、ハコベラ、ナズナ、スズシロ、ホトケノザ、ゴキョウ、セリの七種の薬草を指している。薬草とは云いつつも、スズナはカブ、スズシロは大根のことを指しており、セリは定常的にスーパーに並んでいる食材だ。これらの七種をまとめて調理することに特別な意味か存することは明白であろう。即ち、日常的素材に少しばかりの祭りの要素を取り込んだという、伝統的なイベントなのである。

淡白な七草の味を出来るだけ味わおうと、味付けは、一振りの塩のみにて調理した。すずな、すずしろはほのかな甘味があり、せり、なずなは程よい苦味成分がじんわりと傷んだ内臓を癒してくれそうだ。塩以外に一切の調味料を廃して調理した七草粥は、七草それぞれが個性的な味わいを有していることを示していた。多少大袈裟な表現を用いるならば、甘い、辛いといったそんな言葉に出来ない、食物そのものの味わいを愉しむことが出来たのである。

食物は生命を授かる全てのものにとって大切な代物だが、そもそも人間とくに現代人は食生活を蔑ろにし過ぎるのだ。欲望に任せて好みの食物をあさる姿はまさに、餌をあさる狂犬と大した違いなどなく、いつとち狂って豚や牛を襲うかも知れぬ。そうならないように人間が食べるものは確かなものを吟味する必要がある。七草のように、大地に静かに根を生やし生きている野草類には、食欲ではなくして心に直に通じて染み入るものがある。栄養素や科学的分析では決して捉えきれない、昔からの人間と食物との関係性が存在している。食欲と食物との関係はいずれ破綻を来たすことになるが、古くからの叡智として受け継げられた食文化は、貪欲な人間たちに正しい道を示してくれるのだろう。

こんな野草粥は、本日に限らずこれからときどき調理して食したいメニューなのだとつくづく思う。七草はなかなか揃わないだろうか、三草、四草ならばいろいろ揃うことだろう。これからもときどきは、野草粥を有り難くいただきたいと考えている今宵なのである。