神田という街の風情は一見してサラリーマンが集っているのだが、その人々の生態はといえばサラリーマン風情にとらわれない姿の営みなどが見え隠れしていて面白いのだ。

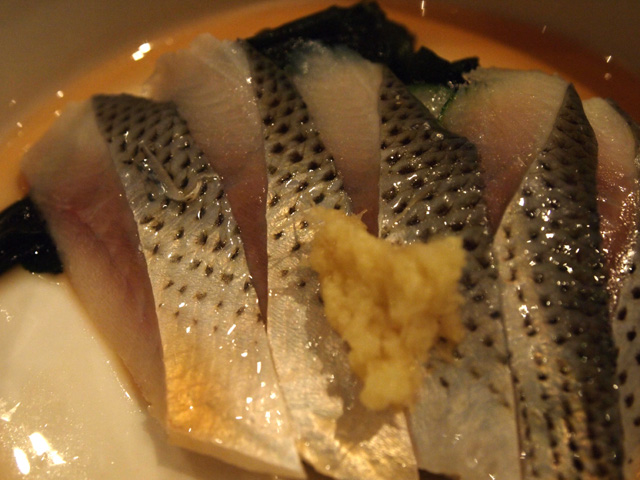

中でも注目されたいのが神田駅ガード下の飲屋街の風情である。神田駅西口の大衆割烹店「大越」では、昼間はエネルギーの元としての定食メニューを提供しており、その多彩さで一目置かれる存在となっている。例えば「アジのたたき」などというメニューが昼定食にて提供されるのだから有り難いのだ。

そして日が落ちた夜ともなれば、その店は地元のサラリーマンを始めとする人間のるつぼとして異様な活況を呈していく。昼にも味わっていた「アジのたたき」などといった定番メニューはそのまま夜の部へと引き継がれ、なおかつ、様々な居酒屋メニューで賑わうという光景が、そこかしことなく垣間みられていて興趣をそそるのである。

この店の利用者はあまり神田的ではないともみえる。例えば「カツ」「フライ」といったメニュー料理に醤油をどぼどぼとかけている様が見られたときにはぞっとしたのだ。こんなことは一例に過ぎず、好き勝手に醤油やソースやその他の調味料をかけまくっている姿などでは困惑のていではあったのだ。

今日の一押しは「ホタルイカ」であったようで、客の大半はまずはホタルイカを注文していたようである。流石に旬の食材だけのことはあり、ピチピチとした食感やら春らしい香りなどにて満喫したのだ。店員は「大盛りですよ」と一声かけてテーブルに置いたのだが、あながち嘘でもあるまいと感じた次第なのである。

隣の客に目を向ければ、「イカの丸焼き」「マグロの中トロ」「枝豆」「秋刀魚焼き」などを注文していた。どれも居酒屋メニューになくてはならないオーソドックスなものばかりである。オーソドックスなメニューが支持されてお店が賑わっている。これぞ大衆割烹店の基本なのかもしれないな。