中国料理店でふとメニューにとまった「大根餅」を食した。大根を使って餅にする、そんな料理があるとは意外だった。十年以上以前にこのメニューを食して以来、とても気になる一品なのである。代表的な点心でありながら、これまで日本人にとっては何故か馴染みが薄かったメニューであり、日中間の食文化の中での大きなギャップだろうという思いを強くしているのだ。

中国人の知人に聞いたところによればこの大根餅こそ、特別な記念日に食されるという、ハレの日の特別なメニューなのだという。特別に美味だとも高級だとも見えないこの点心に、どのような意味が隠されているのかと興味が深まるばかりであった。

レシピは簡単である。皮をむいた大根を摩り下ろして、上新粉、片栗粉等を混ぜ合わせた特製生地を蒸して焼くという。これが基本となる。風味付けの葱や、海老などの海鮮魚介類を加えたりするのも一般的だ。形は四角くカットしたり丸く成型したりと様々ある。もちもちした食感が「餅」には違いないが、日本人が親しんでいる「餅」とは明らかに別種の食べ物だ。

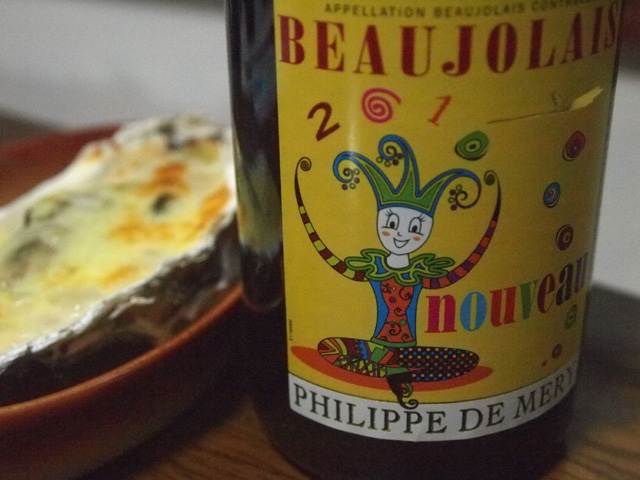

ぎらぎらとした油成分が一見して目に付いてしまう。大量の油で焼いていくのでこの油ぎった食感は大根餅ならではのものだ。さらには「点心」一般に特徴的な要素と云えるだろう。中国料理は「火」が命だとされている。大量の油と火を駆使してこそ中国料理の基本形が成り立っている。つまりは「火」を用いない中国料理は、謂わば邪道的な料理でしかない。

それに対して日本料理における「火」とは、あくまで脇役に止まっている。食材を活かして調理することこそ日本料理の真髄であり、火の料理法とは大きなギャップが存在している。けだしこのギャップは水と油と云えるくらいに大きなものであろう。