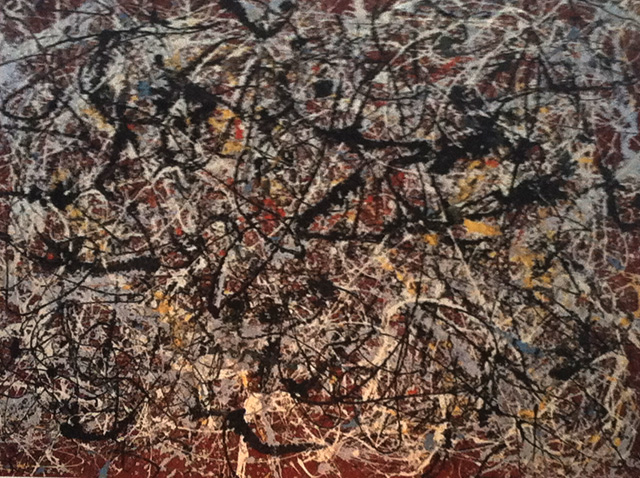

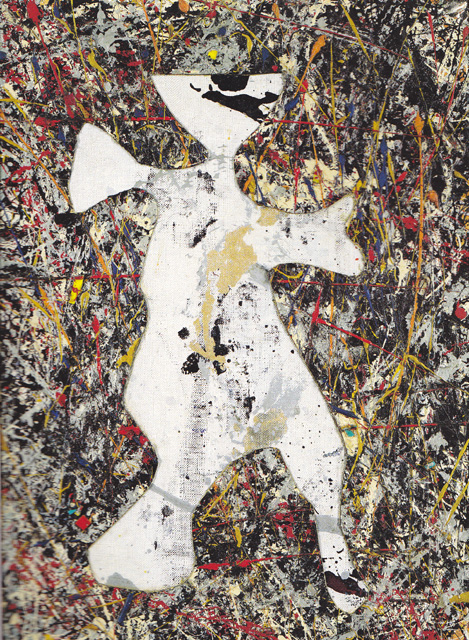

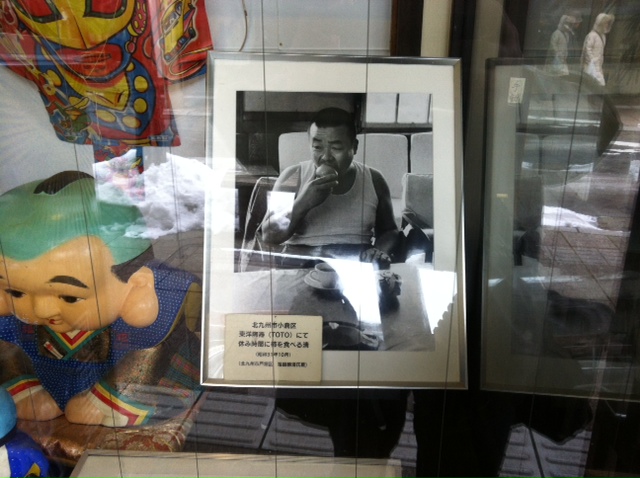

飛騨地方への帰りに立ち寄った高山で偶然、「放浪の天才画家 山下清・原画展」に遭遇した。どうしてこの小都市にてこんな珍しい企画展が開催されたかも判らずに、兎も角も展覧会場に足を踏み入れてみたところ、おいらが初めて目にする山下画伯の原画が、会場を埋め尽くしていたのだった。

ところがここもまた「撮影禁止」の貼り紙がいたるところに貼られてあり些か興醒めではあっのだ。主催者側の勝手な都合で「撮影禁止」にするなどはもっての外の行為では有るが、旅の途中で野暮な抗議などしても仕方がないので撮影は諦めていたのであり、貴重な山下画伯の作品の息遣いを、視覚的にお伝えできないのがいと残念である。

よく知られている花火などの貼り絵のほかに、鯛、金魚、山女魚、鯖などの魚類や蝶々、ふくろう、蟻、かたつむりなどの動物や植物、その他様々な生命体がモチーフにされていて、それが切り絵と云う手法と相俟って、極めて高貴な創作品として展示されていたのである。

中には「タイに花火」という意外な取り合わせの作品も有り、これぞ我国におけるシュールリアリズム作品の極北ではないかとも思わせるものではあった。この傑作もまた「撮影禁止」などと云う馬鹿げた主催者側の意向で紹介できないのがいと残念なり。

非難ばかりでキーボードを置くのも詰まらないのでもう一言。

山下清画伯と高山市との関係性はほとんどないと云うことである。だが、当企画展のオーナーが熱心な収集家であるなどのことからこの展覧会が実現したと云うことであり、行きずりの旅行者としては行幸であったのかもしれないと思った。

地方都市でも益々に、このような熱心な収集家による展示会が開催されていくことを望む也。

■放浪の天才画家 山下清原画展

高山本町美術館

岐阜県高山市本町2-61

0577-36-3124