八王子市夢美術館では「東郷青児展 女性礼賛」が開催されている。

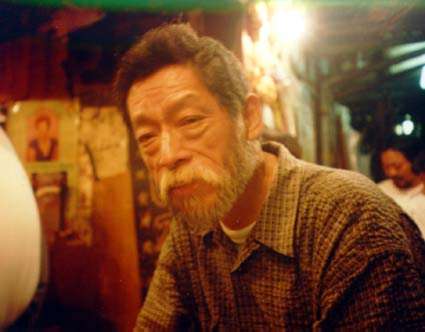

知人から無料招待券をもらっていたので出かけたのです。東郷青児といえば、かれこれ云十年も昔の高校生の頃、たしか二科展の展覧会場で作品に接して以来の邂逅である。東京の美術大学に入学してからは、東郷青児といえばアカデミズムの象徴のような存在であり、アプリオリに刷り込まれた情報がネックとなり、とても観に行く気分などにはならなかったのだ。基本は今尚変わっていないが、人間が丸くなったのか、戦後画壇の巨人などとも称される彼の原画のタッチをこの目で確かめたいなどという好奇心が、重い一歩を踏み出させたのである。

入場者もまばらな展示会場に入る。最初のブースにはフランスで修行時代の、モンパルナスのエコールド・パリ風の作品群が目に飛び込んでくる。とりわけ興味をそそられたのが「スペインの女優」という作品だ。欧米系の女性はタイプではないが、潤いを帯びて端正な顔立ちが食指をそそるのである。東郷さんとは女性の好みは大分異なるが、共有できる趣向が発見できていささか満足であった。

次に廻ったブースからは、お馴染みの東郷スタイルの作品が壁面を埋め尽くしていた。70年代の女性誌によく見られたスタイルのイラストたちは、東郷さんの影響力がもの凄く強かったのだろうと推測するのだ。美術展のサブタイトルには「大正そして昭和を駆けたモダンボーイ」とある。今でこそイラストレーションのスタイルは百花繚乱の趣きであるが、イラストレーションが商業美術の世界に受け入れられ、浸透していった時代の背景には、東郷青児さんの甚大な影響力が存在していたのである。そのことを本日は確認することが出来たのでありました。